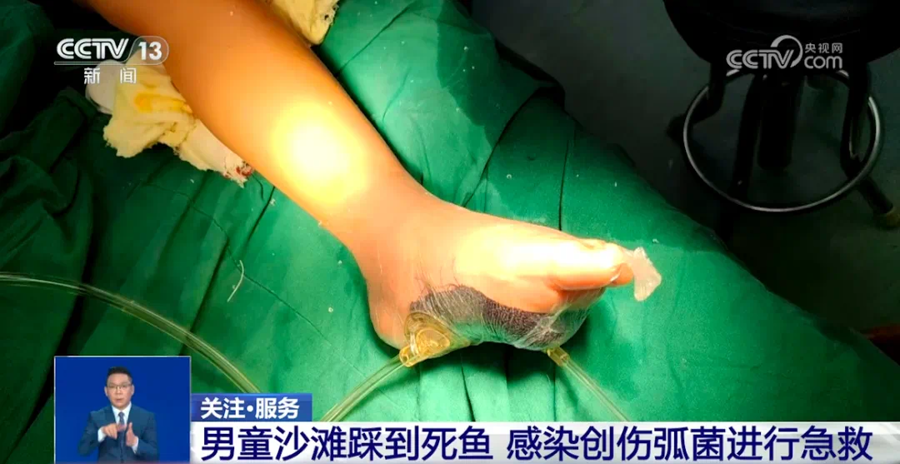

最近,一条新闻让不少家长后背发凉:福建厦门,一名6岁男孩在沙滩上光脚玩耍,不小心踩到了一条死鱼,鱼鳍扎破了脚。起初只是一个小小的伤口,父母没太在意。可没想到,第二天孩子就高烧、呕吐、晕倒,被紧急送进ICU,差点截肢!凶手不是鲨鱼,不是水母,而是——创伤弧菌。复旦大学附属华山医院感染科副主任王新宇说,在海边,创伤弧菌的确每年都在真实夺走生命。所以,别小看任何一个小伤口。

创伤弧菌:海洋里的“无声杀手”

说到海边危险,大家第一反应可能是鲨鱼、海蜇。可事实是:比鲨鱼更致命的策利配资,其实是一种看不见的细菌。

创伤弧菌(Vibrio vulnificus),喜欢待在温暖的海水里(20–30℃最活跃),偏爱咸味(嗜盐性),常藏在鱼虾蟹的体表和贝类里。

它最大的特点就是——发病快、进展猛、死亡率高。伤口感染后数小时内红肿剧痛,出现水疱,组织坏死,严重时需截肢。患者会发热、休克、血压下降,48小时内死亡率可超过50%。

你可能会想——“这么吓人,我是不是只要去海边就有危险?”其实并不是,健康人感染几率很低,但一旦中了招,后果就会非常严重。

为什么有人更容易“中招”?策利配资

很多人可能会问:我吃了这么多年海鲜,也在海边玩过水,怎么没事?王新宇说,大部分健康人被创伤弧菌感染的机会很低。但有一些人群是“高危人群”:有慢性肝病(肝硬化、酒精肝等)、糖尿病患者、免疫力低下人群、长期嗜酒者、年老体弱者等。如果家里有老人、糖尿病患者、肝病患者,最好告诉他们——生蚝刺身不是“补品”,而是“高危食品”。

哪些行为是高风险?哪些没风险?

光脚在沙滩上踩到贝壳、鱼骨、死鱼等利器划伤、处理海鲜时被鱼虾蟹刺伤,以及生吃或半生吃生蚝。近年来,经常会听到处理海鲜时被鱼虾蟹刺伤导致感染的案例。有些患者为了保命不得不截肢。

但也不要过度紧张,只要做到有伤口别下海,哪怕是小口子,也要避免接触海水和海鲜。其次,海鲜彻底煮熟后食用,处理海鲜戴手套,防止被刺伤。此外,生熟食材及厨具分开处理就基本安全了。

经常有人会问——“被扎了一下,用碘伏消一下就行了吧?”答案是:如果只是表浅小伤口,可以自行清理;但一旦出现剧痛、红肿、发热,千万别拖,立刻去医院。不要觉得“等一等,看看会不会自己好”。对于创伤弧菌,等一等就可能错过黄金救治期。

它和“食肉菌”到底啥关系?

“食肉菌”并不是某一种特定细菌,而是对能引起坏死性筋膜炎、快速“吃掉”组织的细菌的统称。

引起“食肉菌感染”的可能有A族链球菌、金黄色葡萄球菌、克雷伯菌和大肠埃希菌等,创伤弧菌是其中“最致命”的代表之一,所以媒体常把它叫做“食肉菌”。

所以说策利配资,“食肉菌”并不是一个科学名字,而是一种形象的说法。但创伤弧菌,的确是最危险的“狠角色”之一。

瑞和网提示:文章来自网络,不代表本站观点。